- 首页

-

解决方案

- 纬地专有技术

- 纬地BIM2.0

- 纬地工程BIM解决方案

- 纬地三维集成cad解决方案

- 数字地面模型(DTM)构建与专业应用

- 高速与等级公路设计

- 互通式立体交叉设计(几何设计)

- 等级公路设计(几何设计)

- 林、牧、矿、厂区道路设计(几何设计)

- 城市道路设计(几何设计)

- 平面交叉口设计(几何设计)

- 隧道设计(公路、铁路隧道的几何与结构设计)

- 铁路及轨道交通设计

- 路基与支挡构造物(几何与结构设计)

- 涵洞设计(几何与结构设计)

- 土石方综合调配(土石方综合利用与统计)

- 道路外业测量、现场设计与施工放样

- 施工管理、工程量检核,以及竣工图纸资料整理和编制

- 交通安全性评价(各级公路运行速度与线形安全性分析评价)

- 三维地质重构与再现分析

- 工程BIM仿真与虚拟现实

- 交通工程与安全设施设计(标志、标线、标牌等的几何设计与结构设计)

- 国际性工程设计与咨询

- 软件产品

- 最新动态

- 成功案例

- 软件下载

- 技术支持

- 关于我们

HintCAD(道路)

HintCAD(道路)  HintDQ(挡墙)

HintDQ(挡墙)  HintTF(土方)

HintTF(土方)  HintHD(涵洞)

HintHD(涵洞)  HintJT(交安)

HintJT(交安)  HIntVR(漫游)

HIntVR(漫游)  HintSF (安全分析)

HintSF (安全分析)  HintSD(隧道)

HintSD(隧道)  HintWY(外业)

HintWY(外业)  HintLJ(路基)

HintLJ(路基)  HintDZ(地质)

HintDZ(地质)  HintBIM

HintBIM  最新更动

最新更动

纬地秘笈

纬地秘笈

纬地与我

纬地与我

软件下载

软件下载

申请试用

申请试用

资料索取

资料索取

软件报价

软件报价

软件问题

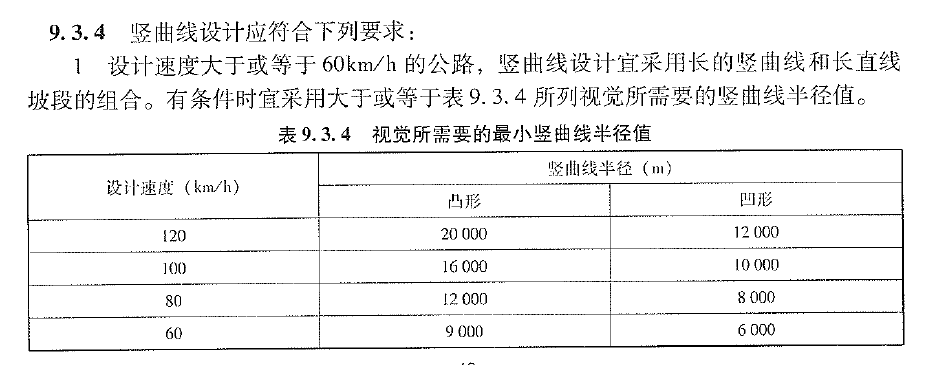

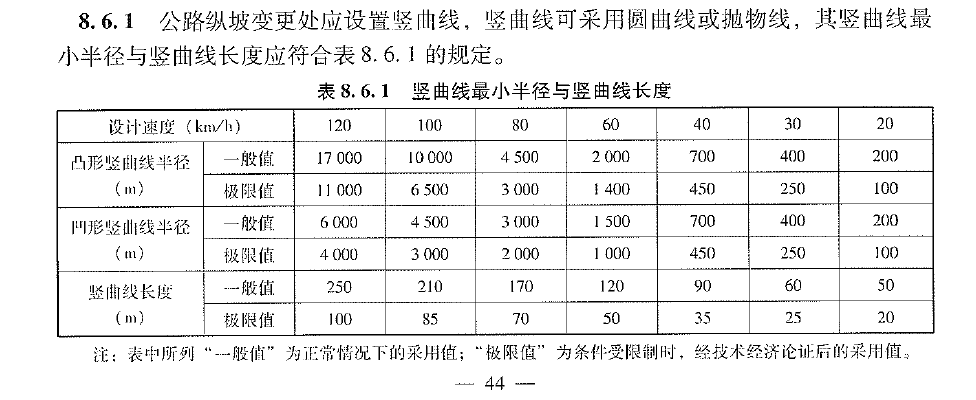

软件问题 标准规范讨论

标准规范讨论 我要咨询软件问题

我要咨询软件问题

培训掠影

培训掠影

公司简介

公司简介

诚邀加盟

诚邀加盟

联系方式

联系方式

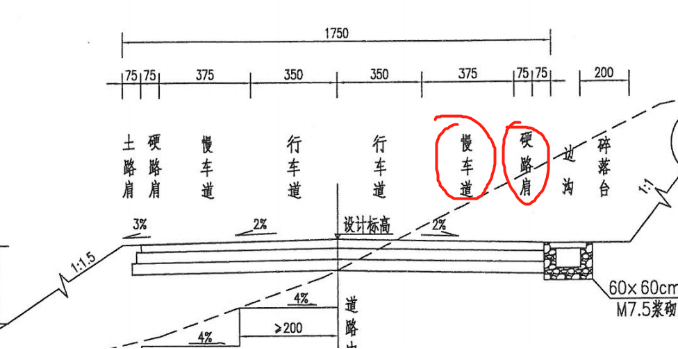

你好,我想请问一下缓和曲线长度的问题,高速公路和一级公路,双四和双八两种路基宽度,计算缓和曲线长度,B值相差一倍,计算出来的缓和曲线长度也相差一倍,如果不增设路拱线,以单条车道来看,双八的渐变率比双四小了一倍,极有可能出现排水不畅的问题,请问实际项目中 B值应该怎么考虑呢?