规范中互通立交匝道指标及线形的一些疑问

郭总以及规范编制组的各位专家好!《规范每周一问答》栏目汇总并答复了行业很多应用问题,受益匪浅。也想向各位专家请教一下关于互通立交匝道指标及线形的一些疑问,实际应用过程中有很多不同的看法,造成了很大的困扰,恳请并感谢权威专家于百忙之中帮助答疑解惑,望答复为盼!

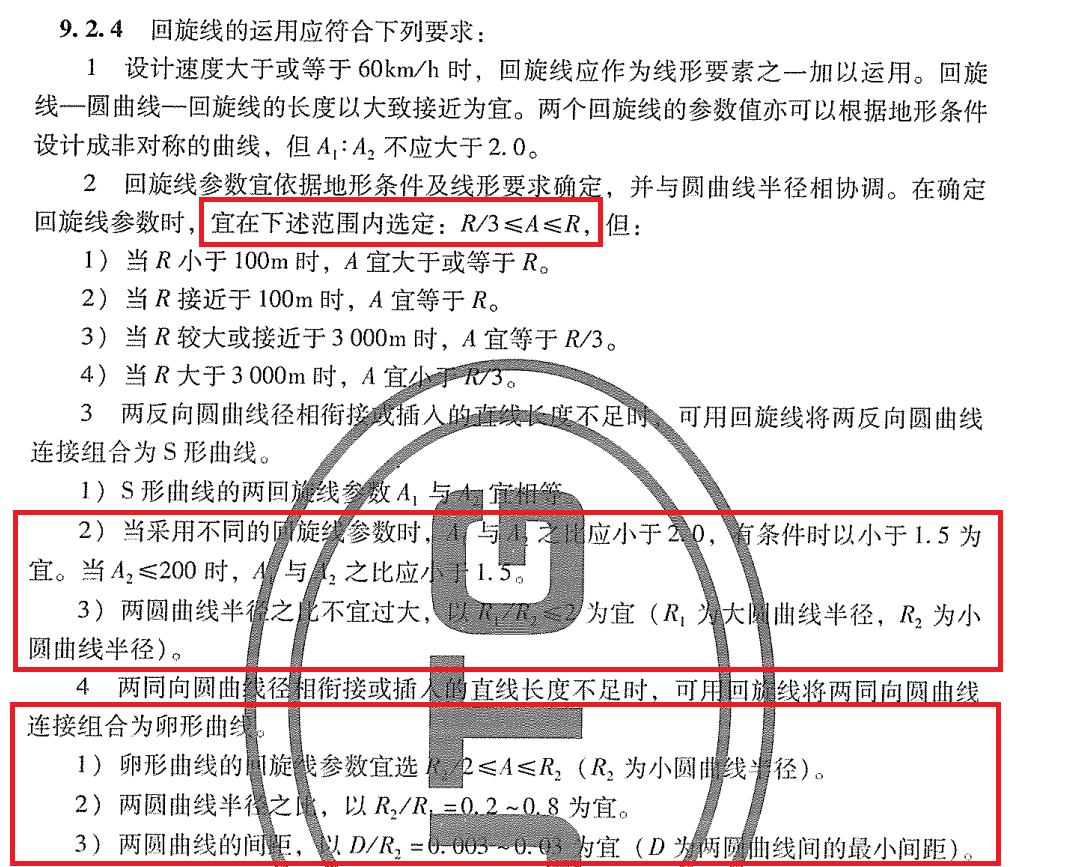

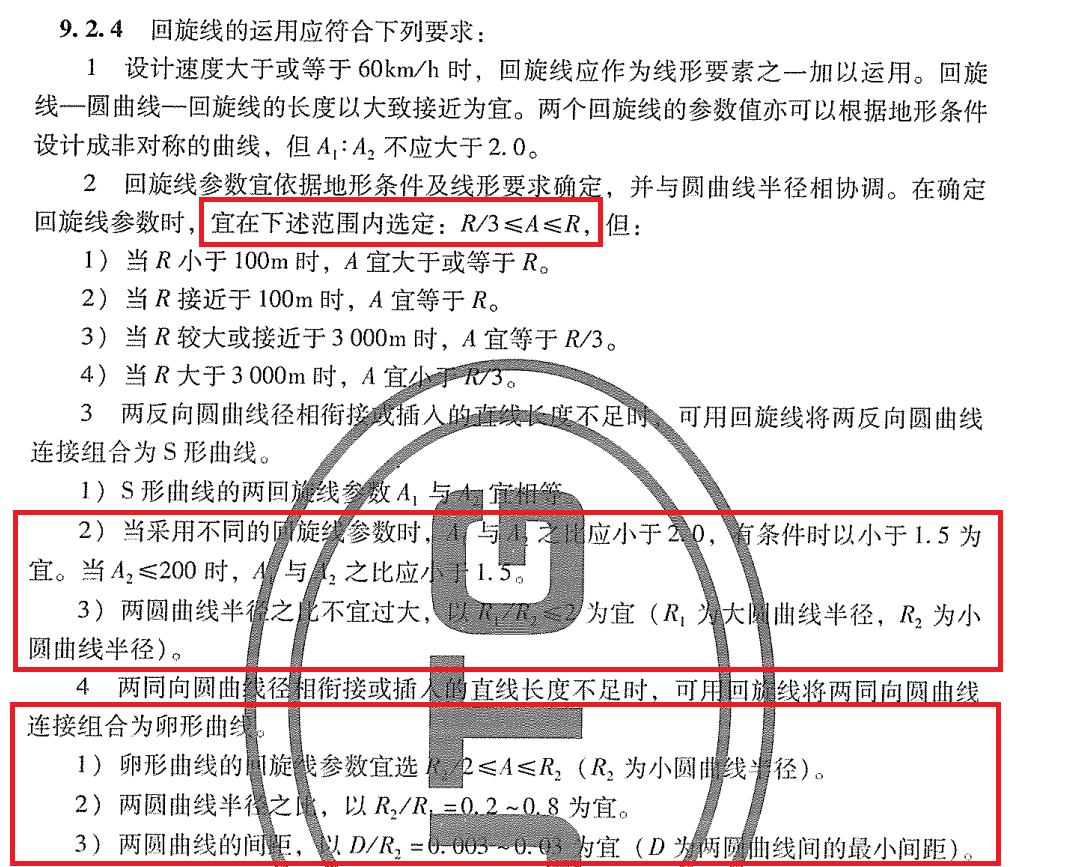

疑问一:互通立交中匝道线形指标的回旋线参数A与半径R的关系是否需要严格按照规范第9.2.4条的相关规定执行?如回旋线参数A是否需满足R/3≤A≤R;S型曲线A值比是否应小于1.5、半径比是否应小于等于2.0?采用回旋线连接的同向圆曲线是否应按卵形曲线考虑并满足卵形曲线的相关规定,即R2/2≤A≤R2,0.2≤R2/R1≤0.8,0.003≤D/R2≤0.03?

有观点认为应该执行,但是实际设计时经常碰到无法满足此要求的情况,其一是半定向匝道经常遇到S型曲线A值比、半径比或卵形曲线难以满足此类要求,其二是主线为曲线时匝道与主线相接的部分常常难以满足此要求。或者就是为了满足此类要求,导致互通规模变大。

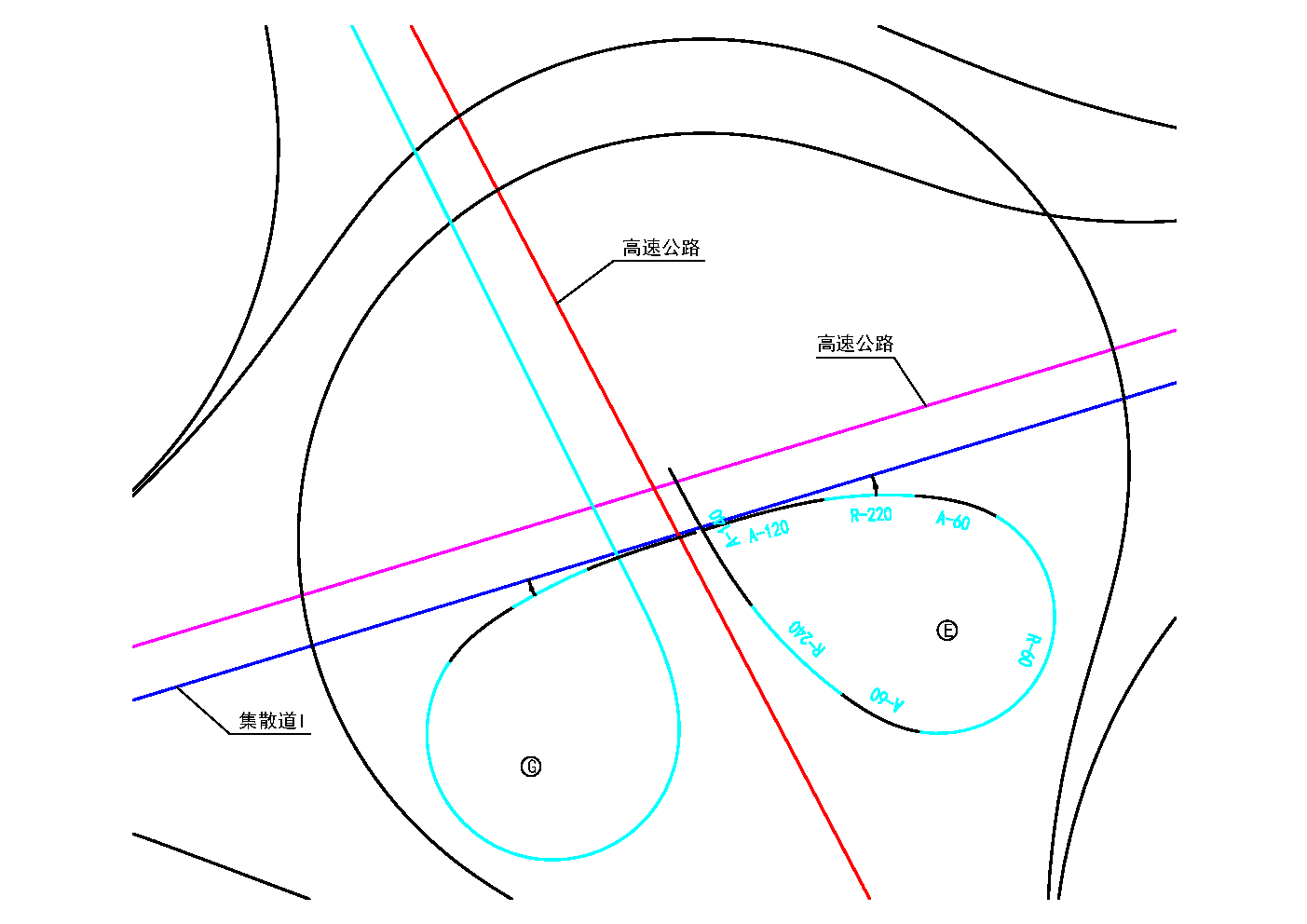

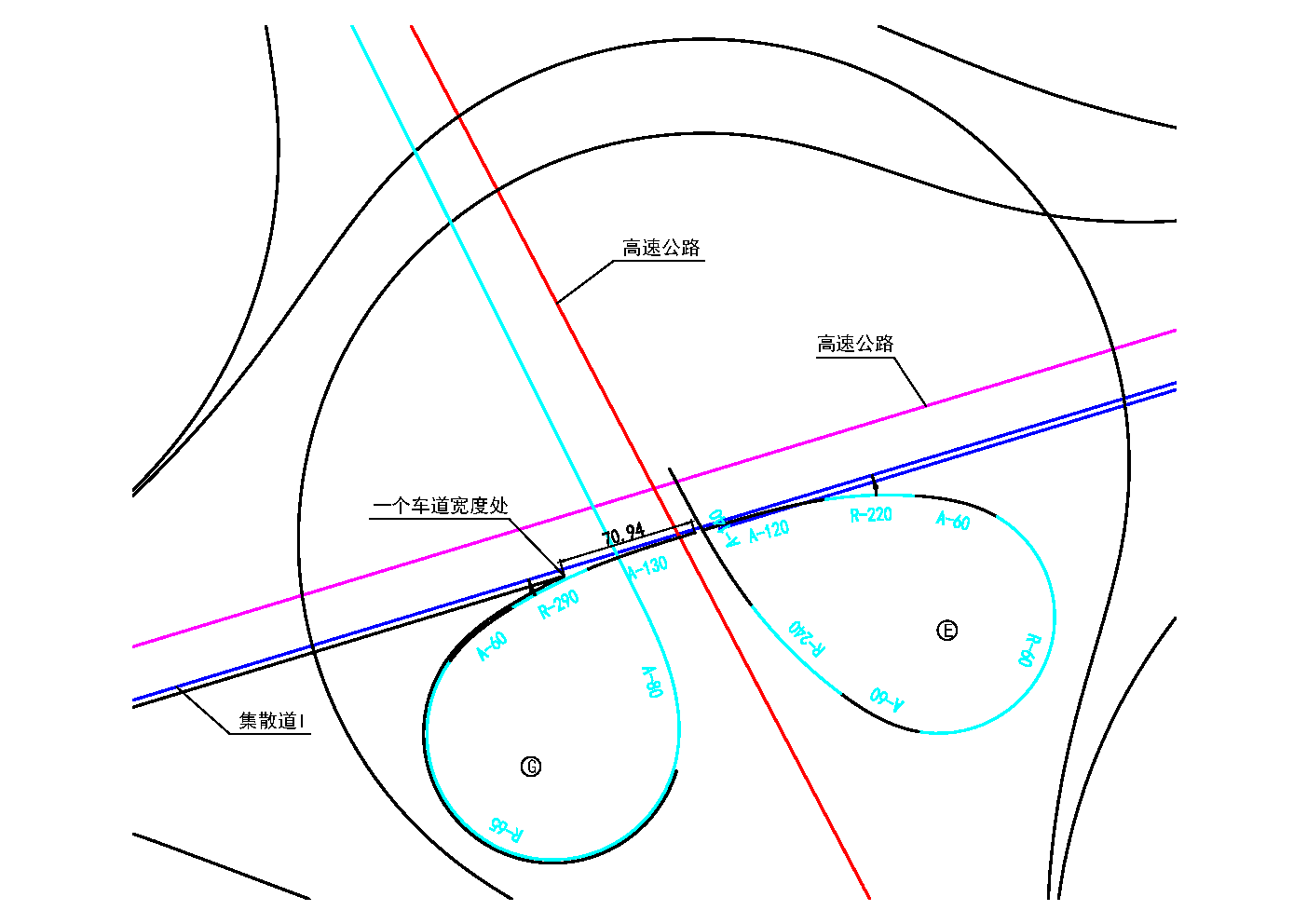

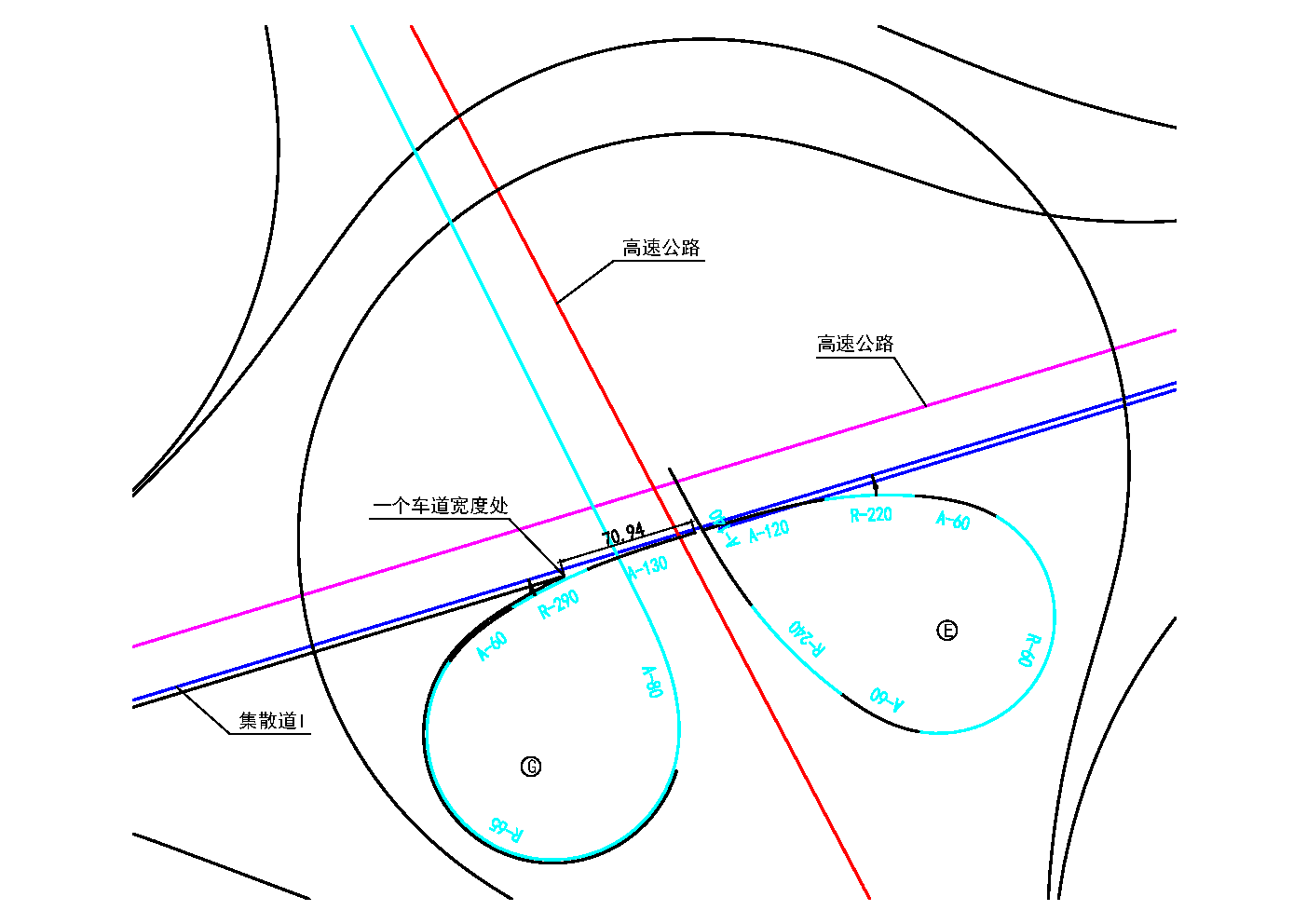

疑问二:规范第11.3.3条第4点对分流鼻处的匝道平曲线最小曲率半径作了规定,对于设集散道的对称双环式变异苜蓿叶形枢纽互通,从集散道流出的环形匝道在分流鼻处的曲率半径是否应按此规定执行?如下图所示,集散道设计速度V=60km/h,从集散道流出的环形匝道在分流鼻处的曲率半径是否应不小于200?

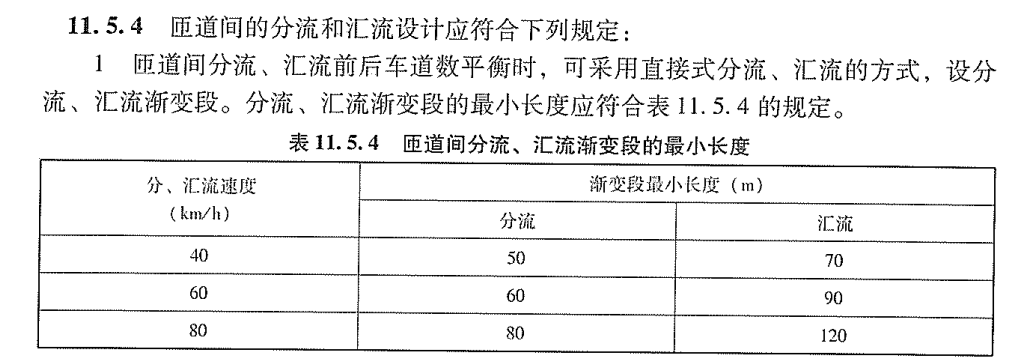

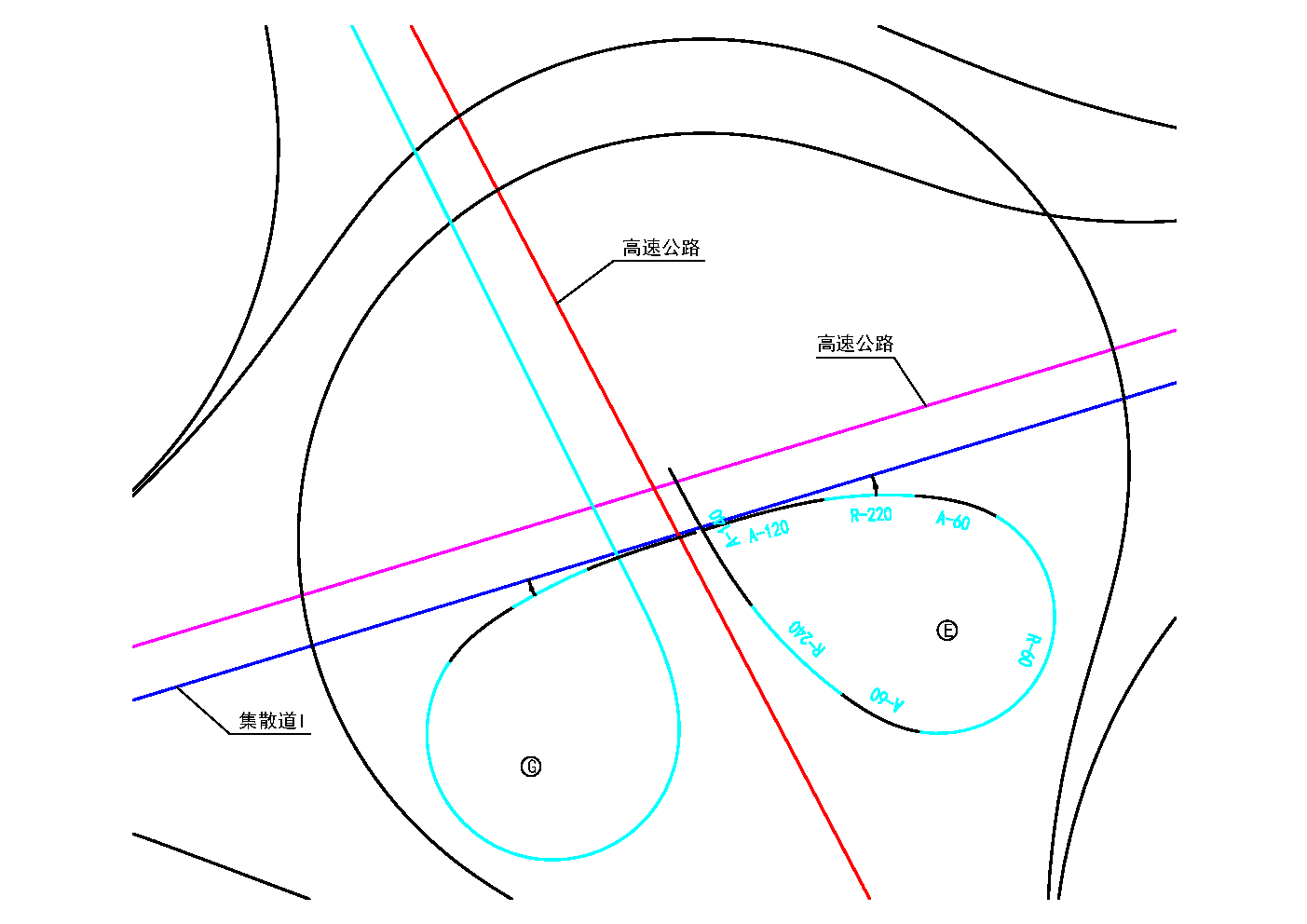

疑问三:规范第11.5.4条以及《公路立体交叉设计细则》第10.4.3条均对匝道分、合流连接部的设计作了规定。但有所区别,不知该如何运用。

规范第11.5.4条第1点说到“匝道间分流、汇流前后车道数平衡时,可采用直接式分流、汇流的方式”,而立交细则第10.4.3条第1点则写到“在分、合流路段,两条匝道宜分别进行平面线形设计,分流起点和合流终点处各设计基线的方位角宜保持一致”,我们的理解是“方位角宜保持一致”应该就是平行式。规范与细则不一致,运用时造成了一定困扰,因此,对于匝道分合流,是采用直接式还是平行式?

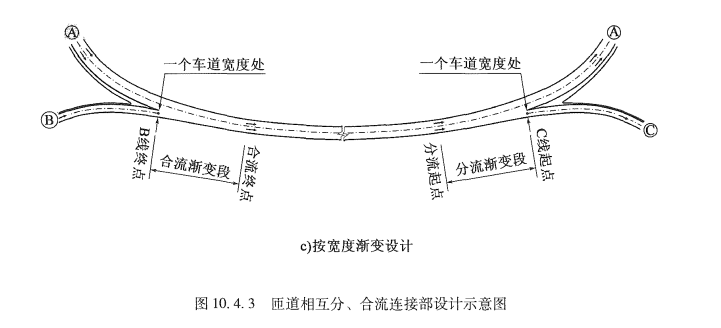

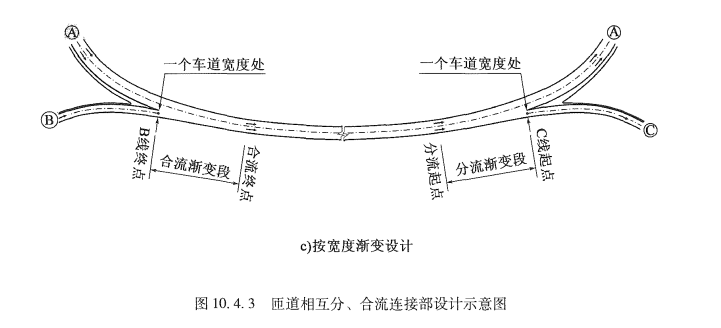

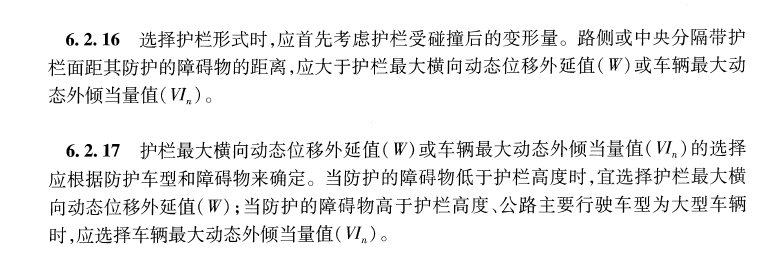

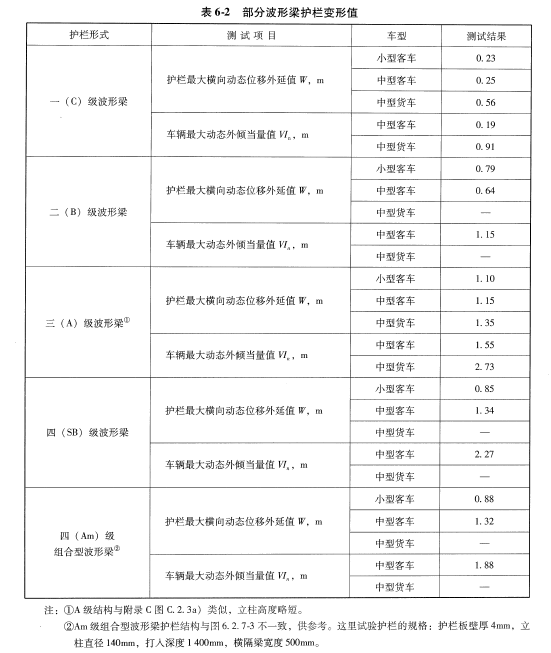

对于匝道分流、汇流渐变段,规范与细则的要求基本相同,但又有不同。规范针对渐变段的长度只提供了一个表(如下表1),并未作详细说明,而细则提供了相应的配图,如下图2所示:

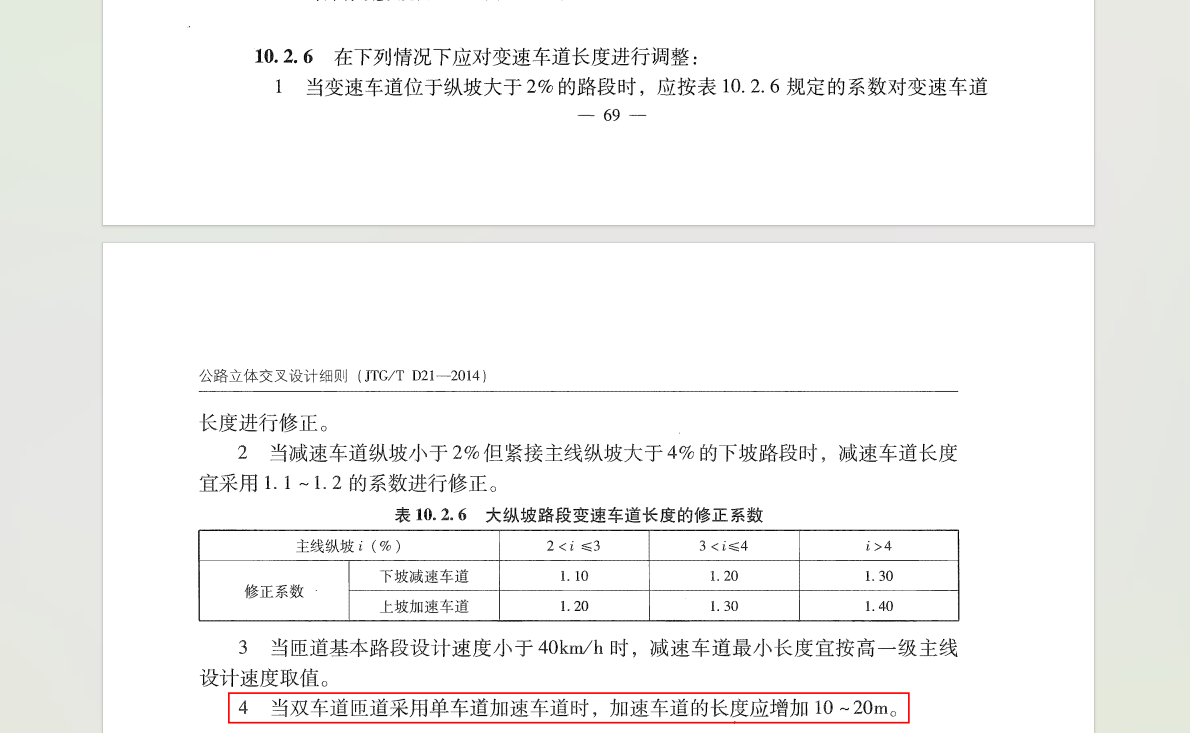

表1

图2

虽然细则中此图是针对分、合流按宽度渐变设计时的情况,即一个车道宽度处至分合流起终点的长度应满足相关要求。但是在实际项目中,有的咨询专家认为按宽度渐变应当如此设计,按线形设计同样应该如此,分合流渐变段长度同样应该满足相应要求。在平时的设计中,我们也基本按该意见执行,但对于设集散道的对称双环式变异苜蓿叶形枢纽互通,环形匝道与集散道合流处似乎遇到了困难,为了满足合流渐变段长度70m(一个车道宽度处至合流终点)的要求,常规的60m左右的小半径单圆实现不了,需增加一个较大半径的圆做成卵形曲线方能实现,但似乎很多单位设计的类似互通并未理会这一条。

因此,恳请专家予以解答,匝道的分、合流到底该如何理解、如何进行设计?。

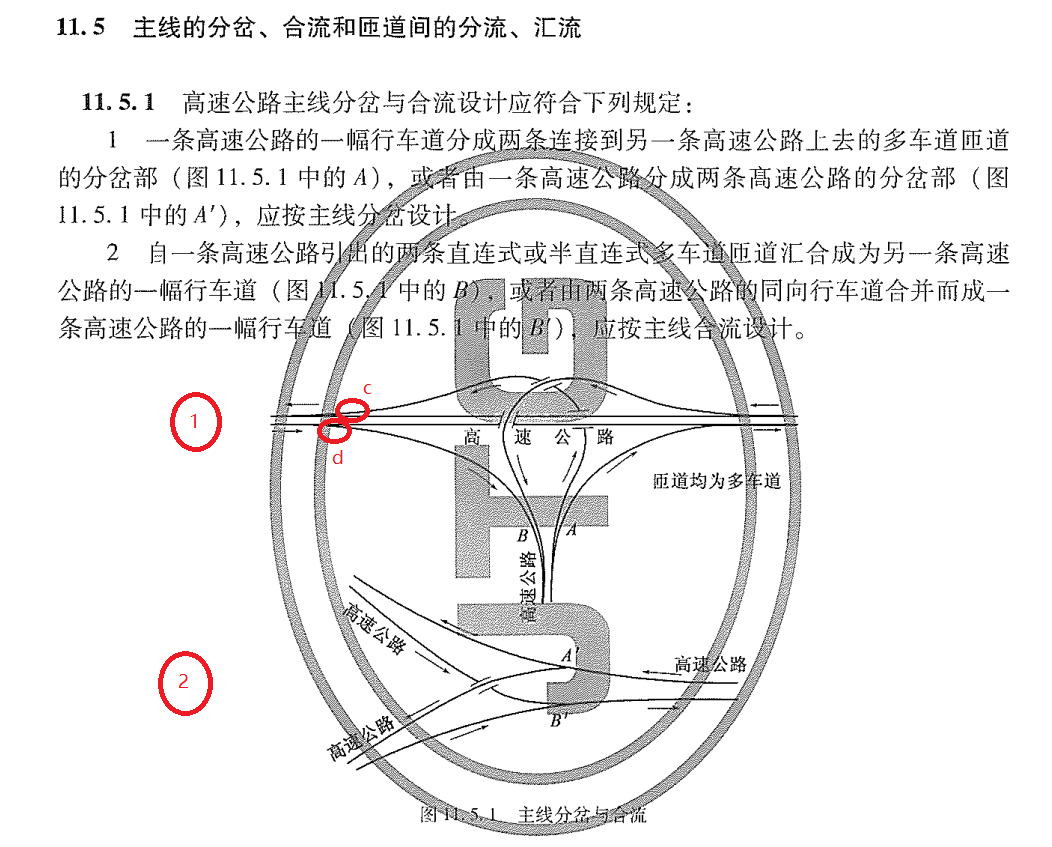

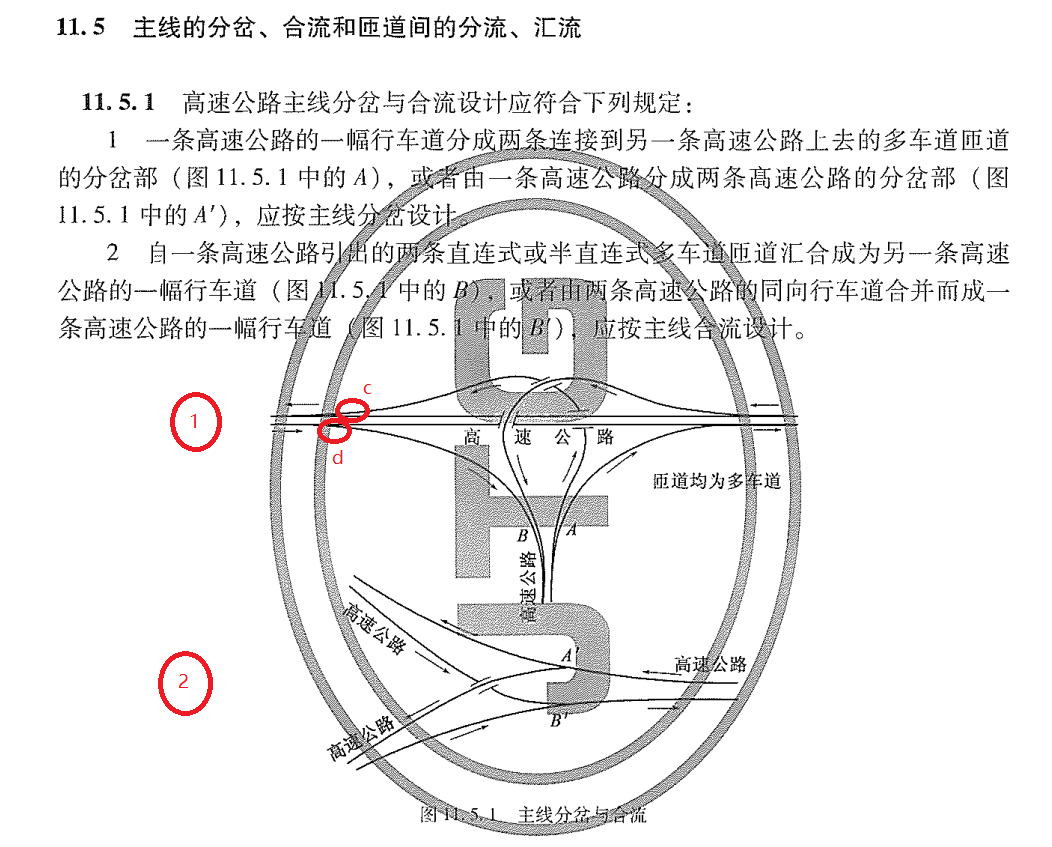

疑问四:规范第11.5.1-11.5.3条对高速公路主线的分岔、合流的设计作了规定,如下图3所示,规范也有少量条文说明。立交细则第10.3.1-10.3.4同样针对主线相互分、合流作了规定。但是实际运用时,仍遇到了一些困惑。

根据规范,图3中所示的分岔部A、A’以及合流B、B’应按主线分岔、合流设计。而根据立交细则第10.3.2条及10.3.4条,主线分合流,两设计线起(终)点应位于同一断面,且起(终)点方位角宜保持一致,我们的理解是即做成平行式。

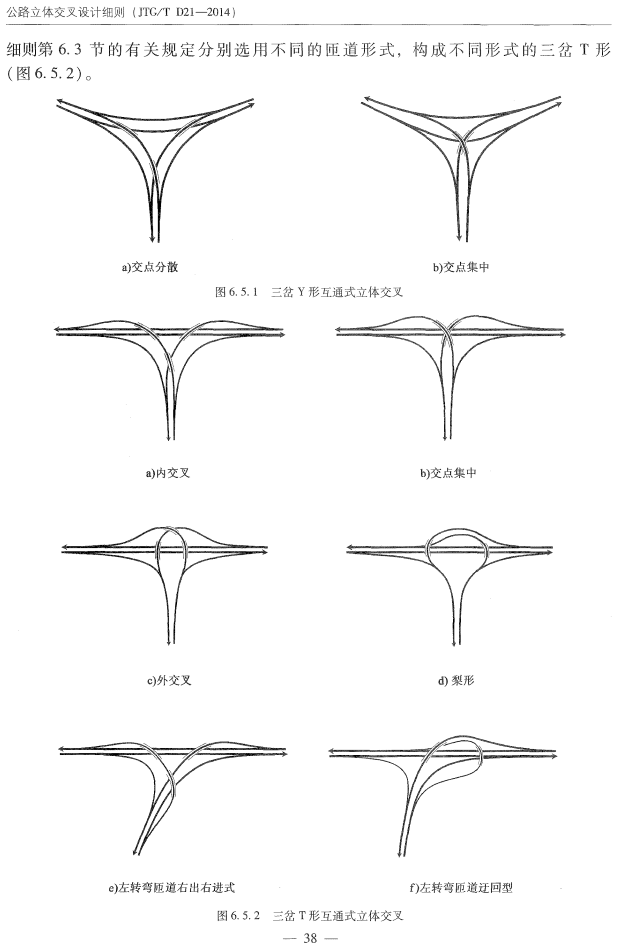

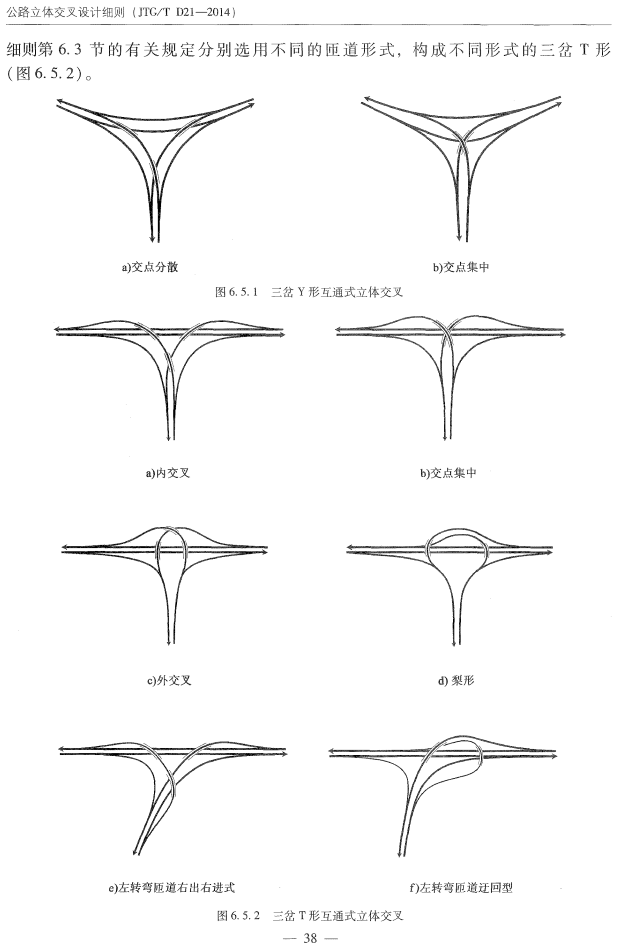

造成困扰的问题就是按上述理解,图3中所示的分岔部A、A’以及合流B、B’应做成平行式,但是立交细则6.5.2给出了众多三岔Y形以及三岔T形互通立交(如图4所示),是不是意味着所有高接高的三岔Y形以及三岔T形互通在分岔部A、A’以及合流B、B’都应做成平行式?图3中的A、B部位的两条右转弯匝道能否按照加减速车道进行设计?

另外,当两条高速交角减小,图3中的分图变成类似分图的形式,是不是意味着图中的c、d也需要按主线分合流考虑?对于这一部分的内容,大家的理解存在分歧,不同专家说法不一,各设计单位设计的三岔Y形以及三岔T形互通对这几个部位的处理也各式各样。

因此,针对三岔Y形以及三岔T形互通,到底什么情况、哪些部位考虑主线分合流?哪些部位又按匝道设计即可?哪些部位做成平行式、哪些分流匝道可以做成直接式?理解不到位的地方,还请专家批评指正,也恳请专家解答!

图3

图4

HintCAD(道路)

HintCAD(道路)  HintDQ(挡墙)

HintDQ(挡墙)  HintTF(土方)

HintTF(土方)  HintHD(涵洞)

HintHD(涵洞)  HintJT(交安)

HintJT(交安)  HIntVR(漫游)

HIntVR(漫游)  HintSF (安全分析)

HintSF (安全分析)  HintSD(隧道)

HintSD(隧道)  HintWY(外业)

HintWY(外业)  HintLJ(路基)

HintLJ(路基)  HintDZ(地质)

HintDZ(地质)  HintBIM

HintBIM  最新更动

最新更动

纬地秘笈

纬地秘笈

纬地与我

纬地与我

软件下载

软件下载

申请试用

申请试用

资料索取

资料索取

软件报价

软件报价

软件问题

软件问题 标准规范讨论

标准规范讨论 我要咨询软件问题

我要咨询软件问题

培训掠影

培训掠影

公司简介

公司简介

诚邀加盟

诚邀加盟

联系方式

联系方式

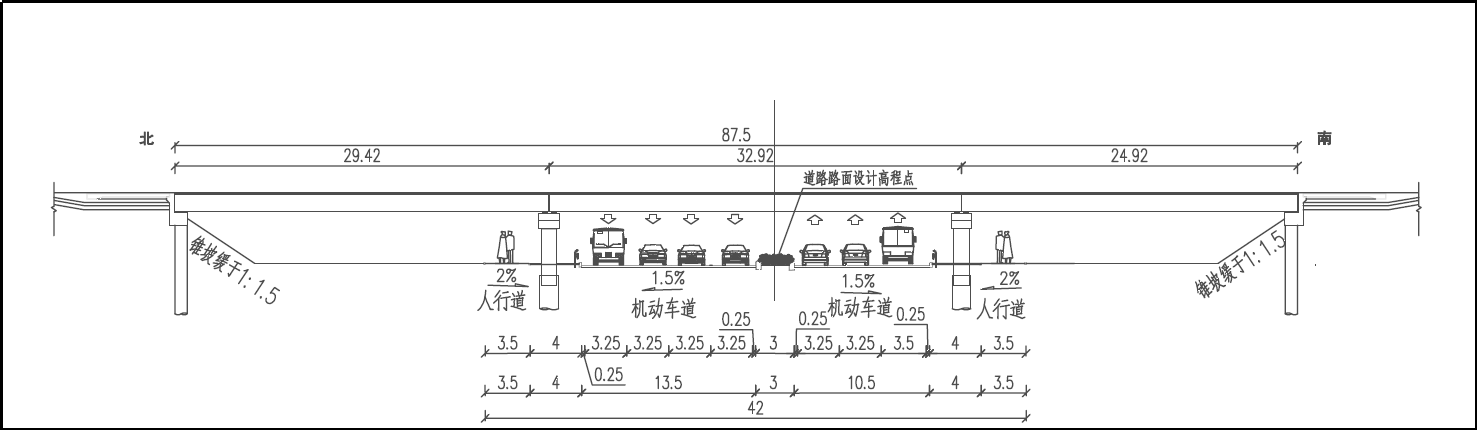

您好,我想向您请教一个问题:当变速车道位于主线纵坡为-2%的路段范围内时

您好,我想向您请教一个问题:当变速车道位于主线纵坡为-2%的路段范围内时

公路路线规范7.4.2条中的大圆与小圆的内移植不理解,请问什么是大圆与小圆的内移植??

在两个相邻的同向的圆曲线之间,先在小圆一侧按照最小回旋线长度设置回旋线;然后,以该回旋线的终点所在直线为切线,在大圆一侧再设置另一段回旋线。这时,就会得到小圆和大圆所对应的两段回旋线,两段回旋线必然各自有其对应的内移值;这两个内移值的差值就是《规范》第7.4.2条中提到的“大圆与小圆的内移值之差”了。