昵称: 单位:广西交通科学研究院有限公司 来源:广西南宁市高新二路6号 时间:2018-10-25

规范编制组:

我是广西交通科学研究院有限公司的XXXX,专业是路线总体方面。在实际工作中对路线规范如何理解和应用有一些疑问,请规范编制组专家予以指教。

一、路线规范7.5.1条的表7.5.1中,积雪冰冻地区最大超高采用6%。请问如何界定积雪冰冻地区,参照的是什么规范或标准?

目前实际操作中,不同的人有不同的看法。有的人认为只要冬季路面结冰或积雪就算是积雪冰冻地区。但如果按此看法,全国除了广西南部、广东南部、海南之外均应算积雪冰冻地区,这样界定是否欠妥?如果不妥那应该按何种标准?

建议在规范中明确积雪冰冻地区的界定标准。是否可以考虑按每年日均气温低于0度的天数达到某个标准作为界定标准?又或是明确按照其他什么规范或标准。

二、新老规范8.5.2条有变化,新规去掉了“特别是”三个字,如何理解这一变化。

06版路线规范8.5.2条“当陡坡与小半径圆曲线相重叠时,宜采用较小的合成坡度。特别是下述情况,其合成坡度必须小于8%。”是否可以理解为“当陡坡与小半径圆曲线相重叠时”为前提条件,在此条件下,如果冬季路面有积雪、结冰的地区才要控制合成坡度必须小于8%。

17版路线规范8.5.2条去掉了“特别是”三字。是否可以理解为不设置前提条件,推而广之在任何情况下,只要冬季路面有积雪、结冰的地区都要控制合成坡度必须小于8%。

因为规范中用的是“必须”字样,要求十分严格,对于规范的理解就显得很重要。请指教新老规范这一变化的用意是什么。是否用意是:只要冬季路面有积雪、结冰的地区都要控制合成坡度必须小于8%。

三、如何理解隧道洞口内外3s设计速度行程长度范围内的纵面线形一致的要求。

路线规范9.6.2条第3点中,关于隧道洞口内外3s设计速度行程长度范围内平、纵面线形应一致的要求中,对于平、纵面线形一致的具体如何界定未有详细论述。

我们查阅了《公路隧道设计规范》(04版)、《公路隧道设计细则》(10版)以及《公路工程技术标准》等多本规范和有关资料。其中,《公路隧道设计细则》(10版)4.3.6条对平面线形的直线和圆曲线算线形一致,缓和曲线不算线形一致有明确论述;但《公路隧道设计细则》(10版)未对纵面线形一致的具体界定提出要求。其他规范中未对平、纵面线形一致到底如何界定有具体论述。

我们也咨询了国内的诸多路线、隧道的专家。目前大家对于平面线形一致的具体界定都能达成共识,即按《公路隧道设计细则》(10版)4.3.6条中的认为洞口3s行程范围都位于同一直线或圆曲线上即满足规范要求。但是不同的人对纵面线形一致有不同的理解。大致分为三种理解。第一种观点是以竖曲线起终点来控制,认为洞口3s行程范围都位于同一竖曲线内就算是满足3s要求;第二种观点是以变坡点来控制,认为洞口3s行程范围不能设置变坡点,其依据主要是《公路隧道设计规范》142页条文解释中的“从过去一些隧道的经验和教训来看,洞外接线50m内设置纵坡变坡点,通视较差,容易引起交通事故。……”;第三种观点认为隧道洞口3s范围内都是上坡或者下坡就算是满足3s要求。

工程实践中,受地形、造价等因素影响,在隧道口需要设置竖曲线的情况较为普遍。如果按第二种观点,按变坡点来控制3s行程,将会导致隧道洞口平纵组合不良,部分情况下线形布设困难。根据实践经验,我们认为按第一种观点是较为客观合理的。纵面线形如何设置才算满足3s的要求,如何理解规范要求,对于设计有较大的指导意义,请不吝指教。

你好!就你邮件中提到的问题,我们经讨论回复如下:

你好!就你邮件中提到的问题,我们经讨论回复如下:

1、对于规范中提到的“积雪冰冻地区”和哪些地区属于积雪冰冻地区,我们的理解是:“积雪冰冻地区”并不算一个专用名词,或术语,而是指哪些在冬季存在积雪、冰冻等情况和现象的地区。具体可参考87年左右出版的《公路自然区划》,其中按照自然条件对公路建设与运营管理的影响,有对全国自然区划的分类和图示的。其中存在积雪和冰冻现象和影响的地区,都可以视为积雪冰冻地区吧。

但是,从应用角度,我个人认为,是否明确界定哪些地区存在积雪冰冻影响似乎影响并不大。即便我们把少量存在积雪冰冻现象的地区,按照规范中的积雪冰冻地区条文去执行,并不会对行车安全等产生不利影响的。例如,最大超高按照6%进行控制后,与采用8%最大超高相比较,其差异主要在行车舒适性的层面的。反之,则不能了。

2、至于新旧规范对第8.5.2条的少量文字调整,只是源于《公路标准编制导则》等对标准规范用词、用语和文字表达方式方面的要求。新旧规范在该条文表达的技术内容上并没有实际变化。

对于该条文的前一句是否后一句的前提条件,我就此专门和规范组的其他专家进行了讨论。我们的结论是:按照前一句是后一句的前提条件理解,是相对准确的。而把前后两句当作独立的、互相不为条件的两条规定来执行,也更好。当作独立的两句话、两个独立条文来执行时,只是对于四级公路的傍山路段,纵坡有可能会达到8%了。

3、关于隧道内外线形一致性要求,其提出初衷是:隧道进出口行车环境发生巨大变化,在进出口路段发生的安全问题也相对较为集中,因此,为了提高该路段的行车安全性,在隧道内外行车视线环境必然发生显著变化的客观前提下,规范和相关研究提出,隧道内外3S行程范围内的几何线形应保持一致,以减少或避免驾驶员在这一路段需要频繁或快速做出驾驶操作,例如:调整方向、加速或制动等。

因此,建议对隧道内外几何线形一致性的界定,应从规范条文提出的这一要求的初衷去出发考量吧。我个人认为,在该路段的纵断面线形一致性上,主要应避免采用最大纵坡、避免采用小半径竖曲线、避免纵坡出现连续性的起伏变化吧。而且,对纵断面设计,该条文的也有推荐性意见,即:洞口的纵面线形宜采用直线坡段,需设置竖曲线时,宜采用较大的竖曲线半径。

至于具体从边坡点、竖曲线起终点等加以界定的讨论,我个人认为均是过于机械化了,就像以往一些项目设计中为了避免采用最大纵坡5%,而选择采用4.98%的性质是相同的。假如非要一个硬性的指标要求的话,我的理解是:在这一路段满足1.25倍的停车视距,就是最直接、最明确、最有效的界定方式了。因为,视距才是影响行车安全、驾驶员操作行为、评价线形一致性等最直接、最关键的控制性参数。以往,因为技术条件限制,视距检查比较困难,于是,大家从经验等角度,对低等级公路等项目提出了许多关于线形连续性、一致性等评价方法,例如:“平包竖”、“平纵对应”原则等。而实际上,这些原则、要求的最终目的均是为了保证充分地视距条件的。今天,随着勘测设计手段和技术的发展,精确实施视距检查已经是完全有条件的了。

以上回复,仅供参考。

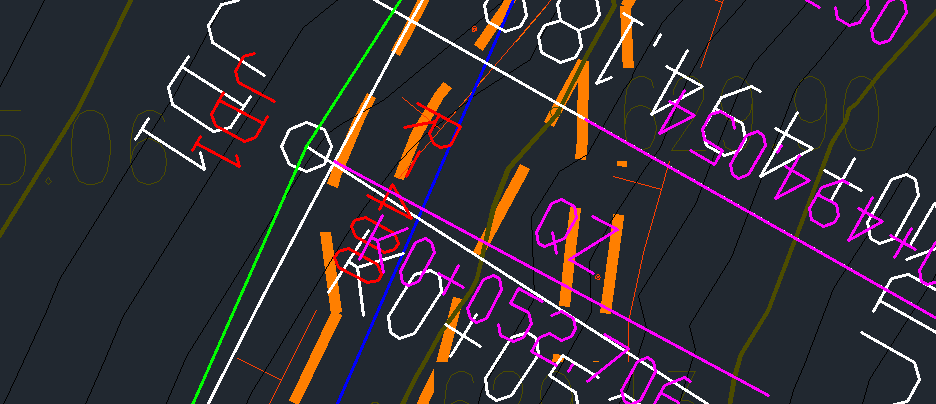

HintCAD(道路)

HintCAD(道路)  HintHD(涵洞)

HintHD(涵洞)  HintLJ(路基)

HintLJ(路基)  HIntVR(漫游)

HIntVR(漫游)  HintDZ(地质)

HintDZ(地质)  HintSF (安全分析)

HintSF (安全分析)  HintWY(外业)

HintWY(外业)  HintDQ(挡墙)

HintDQ(挡墙)  HintSD(隧道)

HintSD(隧道)  HintTF(土方)

HintTF(土方)  HintJT(交安)

HintJT(交安)  HintBIM

HintBIM  最新更动

最新更动

纬地秘笈

纬地秘笈

纬地与我

纬地与我

软件下载

软件下载

申请试用

申请试用

索取软件资料

索取软件资料

软件报价

软件报价

软件问题

软件问题 标准规范讨论

标准规范讨论 我要咨询软件问题

我要咨询软件问题

培训掠影

培训掠影

公司简介

公司简介

诚邀加盟

诚邀加盟

联系方式

联系方式

请问VR模块的这些功能在4.8专业版安装后怎么看不到呢?

请问VR模块的这些功能在4.8专业版安装后怎么看不到呢?

可不可以发一份纬地道路交通辅助设计系统8.0的教学视频给我,尤其是其中的BIM设计内容